ملفات ساخنة

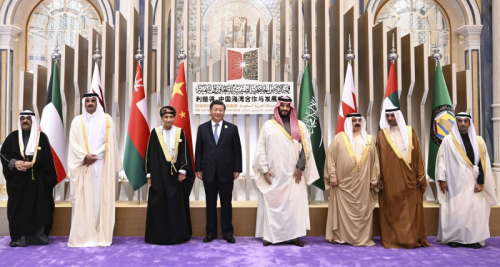

الإمارات والسعودية تقتربان من الصين وقطر تبقى في ظل واشنطن.

دول الخليج تختبر علاقاتها مع القوى الكبرى باللعب على التناقضات

المصالحة الداخلية مكنت دول الخليج من التفرغ لتحديد مصالحها وتحالفاتها الخارجية. وفيما تعمل السعودية والإمارات على التأسيس لسياسة النأي بالنفس وبناء العلاقات على قاعدة المصالح، تحافظ قطر على التحرك في ظل الولايات المتحدة.

بعد مصالحة قمة العلا بالسعودية في يناير 2021، بدأت دول الخليج تتحرك عبر طرق منفصلة لتثبيت نفسها في خضم الصراع بين الدول الكبرى.

ومن المفارقات أن البلدان المناهضة للإسلاميين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد مالت نحو استقلال أكبر عن الولايات المتحدة وتنويع شراكاتها بالاقتراب من روسيا والصين، في حين أصبحت قطر، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها ملاذ للإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين، تتقرب أكثر من واشنطن وتسعى لإرضائها سواء في أفغانستان أو في ما يخص موضوع الغاز.

وقادت السعودية والإمارات مقاطعة دبلوماسية واقتصادية استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة في محاولة لإلزام قطر بتغيير سياساتها وقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإسلامية المتشددة، إلى حين عقد قمة العلا التي أسست لمصالحة تتيح لكل بلد التحرك حسب مصالحة مع الحفاظ على الحد الأدنى من المشترك.

وقادت الإمارات منذ ذلك الحين الجهود لإعادة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الحضن العربي، وتحسين العلاقات بين إيران وتركيا على قاعدة تصفير المشاكل والتفرغ لقضايا اقتصادية كبرى.

واستضافت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي الأسد في القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة، في خطوة قال مراقبون إنها كانت تتويجا لمساع عربية لإنهاء مخلفات “الربيع العربي” الذي قاد إلى انشقاقات وأزمات أضعفت الكثير من الدول خاصة تلك التي شهدت احتجاجاته مثل مصر وتونس.

وعارضت الولايات المتحدة إعادة تأهيل الأسد وتعهدت بالإبقاء على عقوباتها على سوريا. وغادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القمة قبل كلمة الرئيس السوري، فيما بدا دعما للموقف الأميركي.

لكن الأهم أن الدوحة ترى في عودة دمشق إلى الجامعة العربية هزيمة لسياساتها ومواقفها، فهي قد دعّمت المعارضة السورية، وما تزال تدافع عن إشراكها في الحل السياسي، وتدعم خطط تركيا في توطين اللاجئين السوريين في “المناطق المحررة”، أي التي تحكمها المعارضة بانتظار حل سياسي بينها وبين النظام.

وأكّد الموقف المحترز من عودة الأسد إلى الجامعة العربية العلاقات العميقة التي جمعت قطر بالولايات المتحدة ردا على المقاطعة التي قادتها الإمارات والسعودية. وصُنّفت قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال العام الماضي، لدورها في إجلاء القوات الأميركية من أفغانستان، وربط قنوات التواصل مع طالبان، وتليين مواقفها ضمن المسار الذي تريده واشنطن.

لكن تعميق العلاقات لم يمنع قطر، التي تحتضن أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، من إبقاء أبوابها مفتوحة لبكين. ومنحتها على سبيل المثال الوصول إلى ميناء حمد، كما نجحت في شراء صواريخ باليستية صينية. تضاف إلى ذلك صفقات غاز طويلة المدى تجعل الصين بمنأى عن أيّ خطط أميركية تستهدفها مثلما هو الحال مع روسيا التي تتعرض لعقوبات غربية.

ويعتقد محللون سياسيون أن مسايرة قطر للسياسات الأميركية لن تمكنها من تحصيل المنزلة التي تريدها من إدارة الرئيس جو بايدن بالرغم من تصريحات تشيد بدورها في أفغانستان وتطويع طالبان وتخفيف عدائها للولايات المتحدة، مستبعدين أن تعيد إدارة بايدن عقارب الساعة إلى الوراء والقبول بدور قطري أكثر شمولية كما حصل في “الربيع العربي” حيث خاضت قطر سباقا مع الوقت لتوظيف الإسلاميين قبل أن تسقط تلك الورقة سريعا مع فشلهم في الحكم والاحتجاجات الشعبية ضدهم.

وبقيت قطر مع ذلك، وعلى عكس الإمارات العربية المتحدة، حريصة على عدم إثارة غضب الولايات المتحدة أو الابتعاد عن السياسات الأميركية.

وأعلنت الإمارات انسحابها من القوة البحرية الموحدة التي تقودها الولايات المتحدة في الخليج، فيما كانت الخطوة الأحدث لرسم مسارها الخاص الذي يقوم على النأي بالنفس عن معارك الآخرين، وحل مشكلة العلاقة مع إيران وفق مقاربة تقوم على تأمين مصالح الإمارات دون غيرها.

وتضم القوات البحرية الموحدة 38 دولة بقيادة أدميرال أميركي. وتشمل البلدان المشاركة قطر والمملكة العربية السعودية، وتحاول القوة درء الهجمات الإيرانية على السفن التجارية وتهريب الأسلحة والقرصنة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات “نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة”.

وأكدت أن “دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وجاء الانسحاب الإماراتي إثر استيلاء إيران مؤخرا على ناقلتين نفطيتين في مضيق هرمز. كانت إحدى الناقلات تتنقل بين ميناءين إماراتيين، دبي والفجيرة، حين تعرضت للهجوم. وعززت الهجمات الشكوك الإماراتية حول قدرة (و/أو استعداد) الولايات المتحدة لحماية الشحن البحري في الخليج.

وردت الولايات المتحدة على تحرك إيران بإعلان زيادة دوريات الحلفاء في المضيق لكنها لم ترسل سفنا أو أفرادا إضافيين إلى المنطقة.

ويرى جيمس دورسي الخبير في قضايا الشرق الأوسط أن السعودية، مثل الإمارات، تبدو على استعداد متزايد لمعارضة سياسات الولايات المتحدة. وقد قاومت الرياض ضغوط واشنطن عليها للاعتراف بإسرائيل. وتعتبر الولايات المتحدة التطبيع السعودي مع إسرائيل حاسما لجهودها لتشكيل دفاع جوي إقليمي متكامل من شأنه أن يسمح لها بإعادة تنظيم التزامها الأمني تجاه الخليج.

وخلقت السعودية اختبارا حقيقيا لمواقف الولايات المتحدة تجاه المملكة بربط الاعتراف المحتمل بشروط، بما في ذلك الالتزام الدفاعي القوي للولايات المتحدة ودعمها لبرنامج نووي مدني سعودي.

ورفضت السعودية الشروط الأميركية المسبقة للتعاون النووي، بما في ذلك مطالبتها بالتنازل عن حقها في استخراج اليورانيوم أو تخصيبه أو معالجته.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، خلال مؤتمر التعدين المنعقد في الرياض في يناير الماضي، إن استخدام المملكة لمواردها من اليورانيوم يتضمن “دورة الوقود النووي الكاملة التي تشمل إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي لاستخدامه على الصعيد الوطني وبالطبع للتصدير”.

وتحولت المملكة إلى الصين في إطار ذلك. ومدد البلدان التعاون النووي الشهر الماضي ليشمل التكنولوجيا النووية.

وتبع هذا التعاون المكثف اتفاقا بوساطة صينية بين السعودية وإيران لإعادة العلاقات الدبلوماسية. وكانت العلاقات قد انقطعت في 2016 بعد إقدام مجموعات على اقتحام مقر سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد احتجاجا على إعدام رجل دين شيعي سعودي بارز.

ويضيف دورسي أنه بينما تتنافس السعودية والإمارات على عدة مستويات، تراهن الدولتان على أنهما تستطيعان أن تلعبا بنجاح مع الولايات المتحدة والصين لكونهما من القادة الإقليميين. ويضعان بذلك رهانات كبيرة من بينها ورقة النفط، حيث قاوم البلدان ضغوط واشنطن التي حضتهما على زيادة الإنتاج والمساعدة في خفض الأسعار من دون جدوى.

كما أن للصين مصلحة كبيرة في أمن الخليج ولكن ليست لها القدرة (ولا الإرادة) لتعوض الولايات المتحدة الضامنة للأمن، وهو ما يترك أمر التفاوض الخليجي مع الولايات المتحدة مفتوحا بشأن المسائل الدفاعية رغم خطوات أميركية صادمة من خلال التلويح بنقل منظومات دفاعية وطائرات متطورة خارج الخليج كرد فعل على مسار تنويع الشركاء الذي اعتمده الخليجيون واقترابهم أكثر من الصين والنأي بالنفس عن الموقف الأميركي تجاه التدخل الروسي في أوكرانيا.

للصين مصلحة كبيرة في أمن الخليج ولكن ليست لها القدرة ولا الإرادة لتعوض دور الولايات المتحدة الضامنة للأمن

وفي خطوة أكثر وضوحا، تسعى السعودية والإمارات إلى الحصول على عضوية بريكس، وهو التجمع الاقتصادي الذي أسسته الصين كنواة لنظام بديل عن قمة السبع التي تقودها الولايات المتحدة وتخدم هيمنتها.

ولا يضع الخليجيون أنفسهم في خدمة الصين ولا يحتمون بها بهذا التقارب، ولكن الهدف هو بناء علاقات خارجية، دبلوماسية واقتصادية، تجعل أمنهم ومصالحهم في مأمن من أيّ هزات أو قرارات أميركية مزاجية مثلما هو الحال مع إدارة جو بايدن الحالية، التي بدأت مدتها الرئاسية بمواقف مستفزة للخليجيين من دون مبررات واضحة سوى إظهار حاجتهم إليها.

لكن السؤال هو إلى أيّ مدى ستتقن دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، اللعب على المتناقضات بين الكبار لتأمين نفسها ومصالحها والحصول على الحظوة الكافية.

وقال دبلوماسي غربي “لكن عاجلا أو آجلا سيعيد الواقع تأكيد نفسه وستقبل دول الخليج أن للاعتماد على ضامن أمني ثمنا”.

.jpeg?token=197720b329e47bf95d21b4b7d68d6e12)

.jpeg?token=71a2f013710b7f12a1b78b042b045a4d)

.jpeg?token=44ff80a738e0863d44cc2f632f1e3cf2)

.jpeg?token=5ae593bf066a80edff9e5d4b378a3843)

.jpeg?token=885c3127b81acd3836707a4f27489583)

.jpeg?token=f3ec93bbcdbcc08249b415ab47f67f27)

.jpeg?token=0959fad2dc114620e2e906ea302de2d1)

.jpeg?token=93c96b1523e30eaa52c4f8b413b0e4c7)

.jpeg?token=33abc8f3a88888cc0f7500cd2e2e3917)

.jpeg?token=158ac61bdddc8d60c89e39b394f5c84b)

.jpeg?token=a40e424164263ad3b8bc450303530ea5)

.jpeg?token=88588a841cc7ab9e33572507928b33f1)

.jpeg?token=b9ee5c7389fd5c7a29364fe63613cd1f)

.jpeg?token=80966c5834ca01f30b8d973fbe8c7629)

.jpeg?token=e990440a5921d48ca56d1651609a25b1)